在类型片领域里,《我不是药神》算是很优秀的。

这种优秀,是建立在熟稔掌握类型片创作规律之上的,是工业性质的,也是现如今的华语影坛所稀缺的。

很显然,在这个优质国产片稀缺的年代里,只要出现一部综合水准略炒好莱坞及格线的影片,就会立即被套上“神作”的冠词。

一方面,这表明了人们需要与传播这种“不俗”的渴望;

另一方面,也彰显了人们形容一个作品的词汇的贫乏。

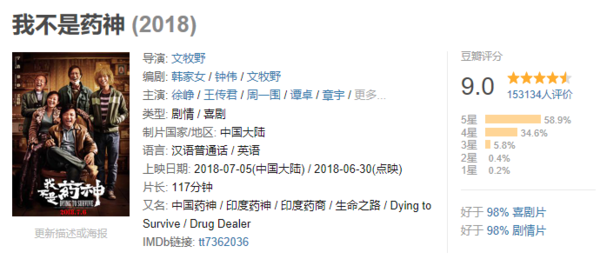

豆瓣上,《药神》的评分9.0——号称16年来最强国产片。

上一部评分在9.0左右徘徊的国产片,正是2002年的《无间道》。

这个成绩,与张艺谋的《活着》旗鼓相当,并且有望冲击一下9.5分的《霸王别姬》。

但无论站在电影制作和电影艺术的任何角度,《药神》都是难以同后两部电影相提并论的。

很显然,人们对影片的评论,已经渐渐从正确评论一部电影好坏转向了一边倒的“造神”和“吹捧”。

▲豆瓣电影短评区的好评率高达50%,这是排名前三的好评点赞

退一步看,《药神》是优秀的。

影片的优秀并不在于创新、深刻和艺术成就,而在于中规中矩,顺应潮流,兼具娱乐性,并在煽情与歌颂上做到了克制。

整部电影的框架大致脱胎于《达拉斯买家俱乐部》一类的影片,讲述了一个游走在法律边缘的混混,在机缘巧合之下,通过贩卖“违禁药品”,发觉人生意义和价值的故事。

此类主人翁,通常都有一个失败的家庭,并且要以一个利己的目的为起点才能表现出人物的性格弧光——因为到了电影的最后,他的目的一定是利他的。

相似的人物、桥段,我们在众多的影片中无数次地观赏过了,这并不新奇,也不出众。

令人感到意外的是,此种模式与套路被一部华语电影玩得风生水起。

一个英雄人物,自然要有一群帮手。

《药神》的组团设定,是这几年国产片中,最为混搭,也是最出色的——

一个为了利润铤而走险的商人、一个为了女儿宽衣解带的舞娘、一个行侠仗义的混混、一个孤注一掷的父亲,以及一个违法乱纪的神父。

值得注意的是团队里的神父,他身兼两职,表面上是翻译,实质上代表了道德良知的肯定与认可。

毕竟走私“药品”是违法犯罪行为,而神父的加入,则将这种“走单帮”的行为,加上了一层救世和普渡的意义。

法律难容的行为,在宗教、道义与道德上找到了合理性。

这也给程勇后续的闪光行为提供了理解空间。

虽然他在最开始说自己是为了“赚钱”,但也却在幡然醒悟之后,用“贴钱”的方式帮助白血病人。

用他的话来说,这是在“还债”。

这种朴素的为人处世的观念,抛弃了“奸商”中的“奸”,摒弃了“法外之徒”的野蛮与暴力。

很自然地切合了中国人“积德行善”的理念。

而无论是吕受益的怜子,刘思慧的委身,还是自己孩子的移民,这类家庭戏份的加入,也为程勇的转变提供了可靠的情感支持。

所以,这样一部没有创新,但却在类型片的框架内做到圆润、自给与情感自如的影片,绝对是极其合格的工业产品。

在故事上,《药神》是一部讲述失败者和不幸者是如何艰难生存的影片;

但在风格上,这又是一部喜剧。

作为导演与联合编剧,文牧野的的确确在不太可能的地方发现了喜剧桥段的合理性。

如果用喜剧的角度重新来看《药神》,就会发现,“组团”的人物设定——

尤其是那个一本正经、违法乱纪的神父,本身就是喜剧的。

这些笑料的加入,冲淡了影片的悲剧性色彩,让一个人的“自我牺牲”(宗教层面的救赎)显得不那么悲壮,让情节的戏剧性更强,故事性更重,娱乐色彩更明确。

当然,也更加适合暑期档。

有人认为,这是一部现实主义的影片,这只是一厢情愿而已。

更准确的描述是,这是一部“取材现实”的喜剧片。

不过,影片将聚光灯照射到了以往国产片所忽视的领域,用“医疗难题”将人的生命,无论出生、职业、学历、家境,都放在了同一维度上。

仅仅就这一点,就已经能看出导演要在一众“大而无当”的国产片中脱颖而出的野心。

更何况,影片中的煽情,极其克制,克制到了只有一组镜头来表现白血病人对程勇的“爱戴”——

虽然这种“爱戴”,在某些特殊的语境下,像是“十里长街送总理”的翻版,但它依旧克制,并且行之有效。

在现下的社会环境中,敏感题材,一定要有一个“拨乱反正”的主旋律结尾。

《药神》并没有用具体的镜头来表现国家在“程勇案”之后的医疗改革,而是用了浮光掠影的字幕和慢粒白血病病人的生存率对比,来说明国家政策的正确和英明。

可这又提出了一个问题:之前的政策是怎么制定的?

| 欢迎光临 找对象不要烦了 (http://bbs.cz1.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |