|

听说了吗?我国首次利用水下滑翔机开展了大洋湍流观测,并获取重要数据! 这是我国具有完全自主知识产权的水下滑翔机“海燕”的“首秀”。观观的同事在“向阳红01”船见证了“海燕”凯旋归来的过程—— 东南太平洋,风浪渐歇,“向阳红01”船上一派繁忙。 船舷边、甲板上,科考队领导、值班船员、科考队员……大家都把焦灼的目光投向了起伏不定的深蓝色海面,捕捉着“海燕”的蛛丝马迹。 当地时间4月15日6时,正在执行大洋46航次任务的科考队员开始回收“海燕”水下滑翔机。8天前布放入水的“海燕”,通过机体本身传感器和搭载的湍流仪,专事获取大洋上层混合数据和温盐深剖面资料。

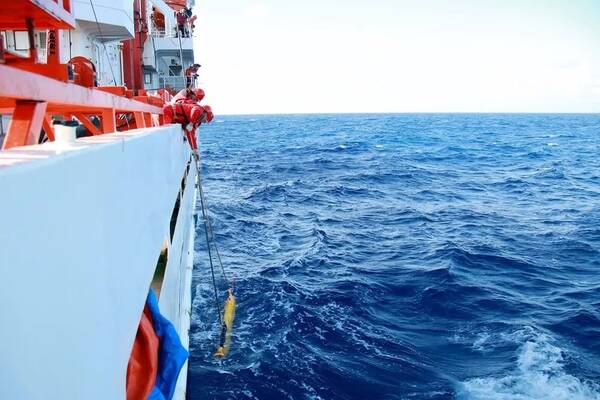

(布放“海燕”水下滑翔机) “海燕”是我国具有完全自主知识产权的水下滑翔机,可以独立在水下全天候作业,打破了发达国家对该项技术和产品的垄断。 这是我国首次在深海大洋利用水下滑翔机开展大洋湍流观测,获取的数据对研究气候变化和保护海洋生态环境意义重大。 相较于传统无人无缆潜水器,“海燕”更加“身轻体瘦”。它长1.8米、宽0.3米,海上回收难度如同“大海捞针”。为此,科考队制订了钩捞、网捞和小艇回收3套打捞方案。

(钩捞“海燕”水下滑翔机) 在视野最开阔的驾驶室,船长俞启军神情严峻,拿着望远镜瞭望,用简短急促的声音,指挥“向阳红01”船前进、转弯。 科考队临时党委书记乔方利、项目现场负责人郭景松等都集中在驾驶室,紧张地从一个窗口瞭望,尔后又跑到另一个窗口,寻找“海燕”踪迹。

(寻找“海燕”水下滑翔机) 刺眼的阳光、波光粼粼的海面、不时泛起的白浪……都为寻找“海燕”增添了难度,所有人的心都提到了嗓子眼儿。 “发现疑似目标!” 眼尖的值班水手在海鸟驻足的海面上,突然发现“海燕”的天线。就在大家全神贯注判别目标时,俞启军确认:“就是‘海燕’!” “保持好船舶姿态,控制船速,做好回收准备!”根据船长指令,操舵手不断修正船速和船舶姿态。 “海燕”像急于归家的孩子,随着水流漂向右侧船舷,距离只有短短数米。甲板上,队员们按照演练多次的程序各就各位,严阵以待。 “近了!近了!”在接近船舷的一刹那,眼疾手快的船员用钩子和缆绳套住了“海燕”。在随着惯性继续漂了几米后,它戛然停住。 十多分钟后,随着绞车带动缆绳上收,“海燕”逐渐浮出水面,在甲板下方悬停。船员们拉紧止荡绳,“海燕”被顺利回收至甲板。 “成功了!”甲板上传来一片欢呼声。从发现“海燕”到成功回收,科考队仅用了1个小时。

|  |Archiver|手机版|小黑屋|纯真网

( 苏ICP备16016208号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|纯真网

( 苏ICP备16016208号 )